SVT au lycée

Cours de Mme Marquet et M Viora

Comportements, mouvement et système nerveux

Chapitre 1 : Comportements, mouvement et système nerveux

Introduction Vidéo sur le fonctionnement du système nerveux

Lien vers activité auto-correctrice

Compléter vos schémas avec les mots suivants : effecteurs, récepteurs, stimulus, message nerveux efférent, message nerveux afférents, centre nerveux, centre d’intégration, hémisphère cérébrale, cervelet, moelle épinière.

Compléter vos schémas avec les mots suivants : effecteurs, récepteurs, stimulus, message nerveux efférent, message nerveux afférents, centre nerveux, centre d’intégration, hémisphère cérébrale, cervelet, moelle épinière.

Présentation du système nerveux humain en 3D

A l’aide de vos connaissances et du schéma ci-dessus, réaliser un schéma fonctionnel expliquant comment on entend de la musique en utilisant les mots issus du texte suivant :

A l’aide de vos connaissances et du schéma ci-dessus, réaliser un schéma fonctionnel expliquant comment on entend de la musique en utilisant les mots issus du texte suivant :

L’oreille humaine est organisée en trois parties dont chacune a un rôle précis :

- l’oreille externe (pavillon, conduit auditif) : elle canalise, amplifie et transmet à l’oreille moyenne les ondes sonores (transmission de variation de pression)

- l’oreille moyenne ( tympan, marteau, enclume, étrier) : Les variations de pression entraînent des vibrations mécaniques du tympan

- l’oreille interne (Cochlée, liquide) : Les mouvements mécaniques de la chaîne d’osselets sont convertis en variation de pression du liquide contenu dans la cochlée. Cela stimule les les récepteurs sensoriels de l’ouïe. ces cellules ciliées ne se renouvellent pas.

Les mouvements des cils des cellules ciliées entraînent la sécrétion de neurotransmetteur qui se fixent sur le neurone sensitif. Un message nerveux sensitif est produit, en direction du cerveau, au niveau du cortex auditif (localisé dans lobe temporale droit et gauche) . A ce niveau, il y a une interprétation du son.

Stimulus : variation d’un paramètre physico-chimique du milieu susceptible d’être reçu par un récepteur.

Récepteur : Structure capable de transformer un stimulus en un message nerveux.

Effecteur : Organe dont l’activité correspond à la réponse de l’organisme à un stimulus.

Centres nerveux : Ensemble de parties de cellules nerveuses constituant des ganglions, l’encéphale et la moelle épinière… où arrivent des messages provenant des organes des sens et d’où partent -vers les organes effecteurs- des messages nerveux après traitement.

Comment le fonctionnement du système nerveux permet-il de réagir à des stimulations de l’environnement ?

I/ L’arc réflexe et le codage de l’information

A/ Le réflexe myotatique, un exemple de commande réflexe du muscle

Dans un organisme animal, tout mouvement est le résultat de la contraction d’un ou plusieurs muscles. On peut peut cependant distinguer les mouvements volontaires, des mouvements réflexes.

Problème : Quelles sont les modalités du réflexe ?

1/ Étude expérimentale du réflexe myotatique : le réflexe Achilléen.

TP 1 Étude du réflexe achilléen

Qu’est-ce qu’un réflexe myotatique ? Comment tient-on debout ?

Le réflexe achilléen en vidéo et en animation

Un réflexe myotatique est une contraction involontaire d’un muscle en réponse à son étirement. Ce réflexe involontaire, rapide intervient à tout moment assurant l’équilibre du corps et donc le maintien de la posture.

Un réflexe myotatique est une contraction involontaire d’un muscle en réponse à son étirement. Ce réflexe involontaire, rapide intervient à tout moment assurant l’équilibre du corps et donc le maintien de la posture.

Sur l’électromyogramme, on observe une variation de tension qui correspond à l’étirement musculaire du muscle soléaire (muscle du mollet) puis à sa contraction.

Sur l’électromyogramme, on observe une variation de tension qui correspond à l’étirement musculaire du muscle soléaire (muscle du mollet) puis à sa contraction.L’étirement brusque du tendon d’Achille provoque l’étirement du muscle qui lui est associé. Il en découle une extension immédiate du pied, par la contraction du muscle du mollet.

L’électromyogramme (EMG) montre que le temps entre le signal et la contraction est d’environ 20 ms. C’est le temps nécessaire à un message nerveux pour parcourir environ 3 à 3,5 m (soit 1,5 m environ pour un aller ou un retour), donc le message ne va pas jusqu’au cerveau. On peut penser que le centre nerveux est la moelle épinière. La communication est très rapide.

Qui sont les capteurs, les conducteurs du message, le centre nerveux réflexe, les effecteurs ?

2/ Les circuits cellulaires dans le réflexe Achilléen.

TP2 Fonctionnement d’un neurone et message nerveux

2.1/ Les neurones afférents et efférents

Vidéo sur le support du message nerveux

Il y a au moins deux neurones dans une boucle réflexe :

- un qui amène l’information vers le centre nerveux : c’est le neurone afférent sensitif

- un qui la renvoie vers l’effecteur : c’est le neurone efférent moteur. Il innerve le muscle en réalisant des synapses neuromusculaires avec lui.

Un nerf est un ensemble de fibres nerveuses nommées neurones.

Un neurone est une cellule spécialisée dans la réception, la  genèse, la propagation et la transmission de messages nerveux. Le neurone est l’unité du système nerveux.

genèse, la propagation et la transmission de messages nerveux. Le neurone est l’unité du système nerveux.

Dans les muscles parmi les fibres musculaires se trouvent des fuseaux neuromusculaires. Il s’agit de 3 à 8 fibres musculaires modifiées, contenue dans une capsule de tissu conjonctif. Chaque fibre musculaire d’un faisceau est entourée par une terminaison nerveuse ou fibre sensitive afférente appartenant à un nerf sensitif.

Chaque fibre musculaire d’un faisceau est entourée par une terminaison nerveuse ou fibre sensitive afférente appartenant à un nerf sensitif.

L’étirement d’un muscle, provoque l’étirement des fibres musculaires modifiées, ce qui fait naître dans les terminaisons nerveuses un message nerveux afférent. Le fuseau neuromusculaire est un récepteur sensoriel qui informe de l’état d’étirement d’un muscle.Lorsque le muscle est étiré, les fibres musculaires du fuseau neuromusculaire le sont aussi et entraînent la création de nombreux message nerveux le long de la fibre nerveuse.

Quand le muscle est au repos, la fréquence des messages nerveux est faible.

2.2/ Implication de la moelle épinière

Organisation de la moelle épinière dans la colonne vertébrale (vue 3D)

La moelle épinière est différenciée dorso-ventralement par un sillon dorsal étroit et un sillon ventral large. Elle est composée de trois zones principales :

– La substance grise : elle est située au centre et est composée des corps cellulaires des neurones (observation de noyaux).

– La substance blanche : elle est située autour de la substance grise et n’est composée que d’axones recouverts de myéline.

– Les ganglions rachidiens : ils sont placés sur les racines dorsales qui émanent de la partie dorsale de la moelle épinière. Racine dorsale et racine ventrale se rejoignent pour former le nerf rachidien.

Au niveau tissulaire, on remarque la présence de corps cellulaire des neurones.

Les neurones afférents ont leurs corps cellulaires dans les ganglions des racines dorsales.

Le centre nerveux impliqué dans le contrôle du réflexe myotatique est la moelle épinière. La moelle épinière est composée de tissu nerveux et se trouve dans le canal interne des vertèbres.

3/ Fonctionnement coordonné des réflexes : les muscles antagonistes

L’électromyogramme établi sur les deux muscles antagonistes (ici, muscle soléaire et jambier) montre que les signaux électriques des deux muscles s’excluent mutuellement.

Il y a un contrôle qui évite la contraction simultanée des muscles et permet le maintien correct de la posture.

Ce système est permis par la présence d’une deuxième boucle neuronale : le neurone sensitif afférent va stimuler un interneurone inhibiteur. L’activation de cet interneurone inhibiteur va induire l’inhibition du neurone moteur efférent du muscle qui ne doit pas se contracter.

Quand le fuseau neuromusculaire est étiré (Stimulus) :

-la voie rouge foncée est activatrice, elle provoque la contraction du Muscle effecteur.

-la voie rouge claire débute par un interneurone inhibiteur (vert), le message arrivant au Muscle antagoniste est inhibiteur, ce muscle se relâche.

Conclusion un texte à trous à compléter sur E&N

B/ Nature et transmission du message nerveux

1/ Codage du message nerveux

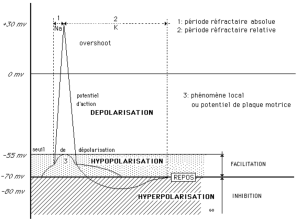

En 1938, les physiologistes A. Hodgkin et A. Huxley isolent chez le calmar des neurones géants : le diamètre de leur axone peut atteindre 0,8 mm. En 1939, ils introduisent une microélectrode de verre à l’intérieur d’un tel axone afin de mesurer la différence de potentiel entre son cytoplasme et la face externe de sa membrane plasmique. En absence de toute simulation, ils constatent que la membrane plasmique est polarisée : il existe une  différence de potentiel entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule. cette différence de potentiel est de – 70 mV : on parle de potentiel de repos. Toutes les cellules de l’organisme possèdent une différence de potentiel entre le cytoplasme et l’extérieur de la cellule : c’est le potentiel de membrane.

différence de potentiel entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule. cette différence de potentiel est de – 70 mV : on parle de potentiel de repos. Toutes les cellules de l’organisme possèdent une différence de potentiel entre le cytoplasme et l’extérieur de la cellule : c’est le potentiel de membrane.

Notion de potentiel de repos : activité en ligne

Expérience 1 : Les enregistrements de ce document ont été réalisés chez un insecte en faisant agir des stimulations d’intensité différente sur un des récepteurs sensoriels

Expérience 1 : Les enregistrements de ce document ont été réalisés chez un insecte en faisant agir des stimulations d’intensité différente sur un des récepteurs sensoriels

Pour chaque enregistrement, le tracé A correspond aux potentiels d’action émis au niveau de la fibre nerveuse. Le tracé B correspond à l’intensité du stimulus appliqué sur la fibre nerveuse.

Le neurone moteur conduit un message nerveux codé en fréquence de potentiels d’actions.

La commande de la contraction met en jeu le fonctionnement de la synapse neuromusculaire.

2/ Le fonctionnement de la synapse

Vidéo sur la nature du message nerveux

La zone de contact entre les neurones sensitifs et moteurs au niveau de la moelle épinière est une synapse. L’arrivée d’un train de potentiels d’action dans un neurone pré-synaptique (sensitif) provoque la libération du neurotransmetteur dans la fente synaptique. En effet, le message nerveux ne va pas directement franchir la fente synaptique. Ce franchissement est assuré par un médiateur chimique, stocké dans les nombreuses vésicules pré-synaptiques. L’arrivée du potentiel d’action déclenche l’exocytose des vésicules dans la fente. Le neurone post-synaptique (motoneurone) possède des récepteurs spécifiques sur lesquels le neurotransmetteur se fixe. Cette fixation modifie le potentiel de membrane du neurone postsynaptique, ce qui déclenche l’émission d’un train de potentiel d’action. La fréquence de ce train est proportionnelle à la concentration en molécules de neurotransmetteur libérées dans la fente synaptique : on parle de codage en concentration.

3/ La transmission du message nerveux au muscle

TP3 : Transmission synaptique et contraction musculaire

Comment un message nerveux dans un motoneurone peut-il déclencher la contraction musculaire ?

Au niveau d’une plaque motrice, également appelée synapse neuromusculaire, l’arrivée d’un train de potentiels d’action dans le motoneurone provoque la libération d’un neurotransmetteur : l’acétylcholine. La fixation de cette dernière sur un récepteur membranaire de la cellule musculaire induit une dépolarisation membranaire : c’est le potentiel d’action musculaire.

La propagation d’un potentiel d’action musculaire entraîne l’ouverture de canaux calciques situés sur le réticulum sarcoplasmique. Cela provoque une augmentation de la concentration cytoplasmique en ions calcium Ca2+ puis la contraction de la cellule musculaire et, à plus grande échelle, celle du muscle en réponse à l’étirement de départ.

- Deux types de synapses : synapses excitatrices et inhibitrices

- Une synapse neuromusculaire de grenouille avant et après stimulation du nerf moteur

Pour aller plus loin

II/ Cerveau et mouvement volontaire

Le réflexe myotatique sert d’outil diagnostic pour identifier d’éventuelles anomalies du système neuromusculaire localement (nerfs rachidiens, muscles et une petite partie de la moelle épinière), mais certaines perturbations des mouvements volontaires peuvent résulter d’anomalies touchant le système nerveux central (cerveau, moelle épinière) comme par exemple les accidents vasculaires cérébraux (AVC).

Comment expliquer la commande motrice volontaire ?

Quelles sont les structures qui interviennent dans cette commande motrice volontaire?

Vidéo sur la commande volontaire

A/ Le cerveau, un organe complexe

Le cerveau est l’organe le plus important dans le système neveux. A l’échelle cellulaire, il est constitué de neurones et de cellules gliales.

Les neurones assurent le traitement et la transmission des messages nerveux .Leurs corps cellulaires se retrouvent dans la substance grise du cortex cérébrale et les centres nerveux profonds.

Les cellules gliales assurent diverses fonctions qui permettent le bon fonctionnement de l’ensemble du système nerveux . Il en existe plusieurs types :

- Les oligodendrocytes sont des cellules gliales formant une gaine de myéline autour des axones, ce

qui permet d’augmenter la vitesse de conduction des messages nerveux. En cas d’atteinte de cette gaine de myéline, comme dans le cas de la sclérose en plaque, différents troubles apparaissent.

qui permet d’augmenter la vitesse de conduction des messages nerveux. En cas d’atteinte de cette gaine de myéline, comme dans le cas de la sclérose en plaque, différents troubles apparaissent. - les astrocytes interviennent dans la nutrition, la protection et l’activité des neurones.

- les cellules de la microglie sont responsables de la défense immunitaire du cerveau.

B) Les aires corticales spécialisées dans la motricité volontaire

TP4 : Motricité et fonctionnement cérébral

Quelles sont les régions du cerveau qui participent au contrôle des mouvements volontaires ?

L’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, ou IRMf, permet de localiser les aires cérébrales à l’origine des mouvements volontaires. Elles se situent au niveau du cortex cérébral et forment l’aire motrice primaire. Les neurones qui contrôlent les mouvements d’une région donnée du corps sont regroupés dans la même région de l’aire motrice.

La cartographie de ces aires primaires montre que chaque partie du corps est associée à un territoire défini du cortex qui assure sa commande. C’est la somatotopie. Les parties du corps douées d’une motricité fine sont contrôlées par une surface plus grande de l’aire motrice primaire. Les aires motrices contrôlant la partie gauche sont situées sur l’hémisphère droit et inversement. La commande est controlatérale.

Certaines aires (cortex pariétal) sont impliquées dans l’intention de mouvement : décision de réaliser tel ou tel mouvement, comme allumer la lumière de la pièce. D’autres aires motrices (aires prémotrices) sont impliquées dans la sélection des mouvements qui vont être nécessaires pour réaliser correctement une séquence motrice donnée au bon moment, comme contracter certains muscles pour appuyer sur le bouton.

Ces sélections s’effectuent sur la base de stimuli externes (il fait nuit) ou internes (je me souviens qu’il faut appuyer sur ce bouton). Certaines zones (aires motrices primaires) commandent la contraction de tel ou tel muscle, de sorte que la séquence motrice est réalisée.

Compléter le schéma précisant la collaboration entre aires corticales dans la commande du mouvement :

S’aider des mots suivants : aire prémotrice, cortex pariétal, aire motrice primaire M1, stimulus externe, stimulus interne

C/les voies motrices : du cortex aux muscles

Comment les messages nerveux élaborés au niveau de l’aire motrice primaire parviennent-ils aux motoneurones responsables de la contraction des fibres musculaires?

Les messages nerveux moteurs issus du cortex moteur cheminent par des faisceaux de neurones dits pyramidaux. L’axone de ces neurones emprunte la moelle épinière via la substance blanche, jusqu’au corps cellulaire d’un neurone moteur (situé dans la substance grise). Le corps cellulaire du neurone-moteur reçoit des informations diverses qu’il intègre sous la forme d’un message moteur unique et chaque fibre musculaire reçoit le message d’un seul neurone moteur :

- Si le corps cellulaire du neurone moteur reçoit des informations provenant de synapse excitatrice (neurotransmetteur excitateur comme l’acétylcholine ou le glutamate), cela provoque une dépolarisation (diminution de la différence de potentiel membranaire) du corps cellulaire du neurone post-synaptique. Un message nerveux post-synaptique est favorisé.

- Si le corps cellulaire du neurone moteur reçoit des informations provenant de synapse inhibitrice (neurotransmetteur inhibiteur comme le GABA) cela provoque une hyperpolarisation (augmentation de la différence de potentiel membranaire) de la membrane cellulaire post-synaptique. Il n’y a pas de naissance message nerveux post-synaptique.

Notion de sommation spatiale : activité en ligne

Le motoneurone, soumis à l’action de différents neurotransmetteurs, est capable d’intégrer l’ensemble des informations reçues :

- la sommation spatiale des informations reçues est la capacité du motoneurone à prendre en compte les informations excitatrices et inhibitrices lui parvenant de différents neurones pré-synaptiques.

- la sommation temporelle des informations reçues est la capacité du motoneurone à additionner les informations lui parvenant successivement d’un même neurone pré-synaptique.

Si cette double sommation permet une dépolarisation supérieure à une valeur seuil, le neurone moteur émet un train de potentiels d’action dans l’axone, en direction du muscle. On dit que le neurone moteur a fait une intégration spatiale et temporelle des messages nerveux.

D/ Le cerveau, un organe à préserver (partie à faire après l'écrit)

L’apprentissage moteur, c’est-à-dire l’acquisition d’une nouvelle performance motrice ou entraînement, provoque des différences dans le cortex moteur. Les territoires fortement sollicités sont plus développés. Ces différences sont à mettre en relation avec une capacité fondamentale du cortex : la plasticité, c’est-à-dire sa capacité à se modifier en réponse à une stimulation environnementale.

Comment expliquer les variations individuelles de la commande motrice ?

1/ Des variations d’organisation en relation avec le mode de vie

Lorsqu’on compare les cartes motrices de différents individus, on constate des différences importantes : les zones de contrôle des différentes parties du corps sont plus ou moins étendues dans le cortex.

Chaque individu, lors de son développement, possède une histoire qui lui est propre. Il peut pratiquer différents sports, réaliser différents apprentissages. Les zones motrices les plus sollicitées sont en relation avec une zone corticale souvent plus étendue.

Ces différences ne sont pas innées et s’acquièrent lors du développement de l’individu en relation avec son mode de vie. Elles sont à mettre en relation avec une capacité fondamentale du cortex à se modifier en réponse à une stimulation environnementale : c’est la plasticité cérébrale.

Cela permet l’élaboration d’un phénotype spécifique du cortex moteur propre à chaque individu.

2/ Dysfonctionnements du système nerveux et conséquence comportementale ou sur la santé

Protégé par le squelette (crâne, colonne vertébrale) le système nerveux est constitué de tissu fragile. Les sections accidentelles de la moelle épinière entraîne la paralysie des muscles commandés par les motoneurones situés sous le niveau de section : paraplégie ou tétraplégie.

La destruction des cellules nerveuses de l’aire motrice primaire à la suite d’un accident vasculaire cérébral (AVC) peut conduire à une perte de motricité. L’AVC peut être produit par obstruction du vaisseau sanguin ou à sa rupture. Les neurones non approvisionnées en oxygène meurent rapidement. Il existe des facteurs de vie favorisant leur apparition : obésité, tabagisme, sédentarité, stress. La plasticité cérébrale peut permettre la récupération d’une partie des fonctions cérébrales perdues. Elle permet donc de comprendre que l’organisation du cortex n’est pas figée lors du développement de l’individu mais peut également se modifier à l’âge adulte. Le rôle de cette plasticité est fondamental dans la récupération après des lésions corticales et permet souvent d’envisager la récupération des capacités nerveuses perdues après un accident.

La prise de molécules exogènes psychoactives comme l’éthanol (alcool), la nicotine (tabac) ou le THC (cannabis) perturbe le fonctionnement de certaines aires corticales (aires du circuit de récompense).

Par exemple, la nicotine est un agoniste de l’acétylcholine. Cette molécule psychoactive agit en induisant la sécrétion accrue de certains neurotransmetteurs, ce qui peut déclencher un comportement d’addiction. Il en résulte des modifications du comportement et des diminutions des capacités cognitives.

Le comportement addictif repose sur une perturbation du système de récompense. En augmentant la libération de dopamine, neurotransmetteur impliqué dans le système de récompense, les substances addictives, comme le tabac, déclenche le désir de renouvellement de leur consommation chez l’individu.

Exercice pour comprendre l’impact d’un accident vasculaire cérébrale (AVC)

3/ Préserver son capital nerveux.

Article « Pour la science » sur bénéfice du sport sur l’activité intellectuelle.

Différents facteurs agissent sur le maintien du capital nerveux :

- activité physique/ intellectuelle régulière / bonne alimentation (apport de flavonoïde) : action positive

- vieillissement/ mauvaise alimentation : action négative

Les cellules nerveuses d’un individu constituent un capital à préserver et à entretenir. Les capacités de remaniements du cerveau sont en relation avec le comportement de chaque individu.

Vidéo : les dangers du cannabis

Conclusion à compléter sur E&N

Pour aller plus loin :

- sur le réflexe myotatique : cours universitaire et exercices d’application

- sur le neurone : cours universitaire et exercices d’application

- sur le mouvement : cours universitaire

- sur le cerveau : cours universitaire de MacGill

- sur les drogues et les dépendances

- L’article du figaro sur les effets du Cannabis

Les réflexes

Savoir

Les réflexes mettent en jeu différents éléments qui constituent l’arc-réflexe.

À partir d’une sensation de départ (stimulus) captée par un récepteur sensoriel, un message nerveux codé en potentiels d’action est élaboré. Il circule dans les neurones sensoriels jusqu’au centre nerveux (corne

dorsale de la moelle épinière) où se produit le relais synaptique sur le neurone-moteur.

Celui-ci conduit le message nerveux jusqu’à la synapse neuromusculaire, qui met en jeu l’acétylcholine.

La formation puis la propagation d’un potentiel d’action dans la cellule musculaire entraînent l’ouverture de

canaux calciques à l’origine d’une augmentation de la concentration cytosolique en ions calcium, provenant du réticulum sarcoplasmique pour les muscles squelettiques. Cela induit la contraction musculaire et la réponse motrice au stimulus.

Notions fondamentales : éléments fonctionnels de l’arc-réflexe ; muscles antagonistes ; caractéristiques

structurales et fonctionnelles du neurone ; éléments structurels des synapses neuro-neuronale et neuromusculaire ; codage électrique en fréquence ; codage biochimique en concentration.

Cerveau et mouvement volontaire

Savoir

Le cerveau est composé de neurones et de cellules gliales assurant le bon fonctionnement de l’ensemble.

L’exploration du cortex cérébral permet de situer les aires motrices spécialisées à l’origine des mouvements volontaires. Les messages nerveux moteurs qui partent du cerveau cheminent par des faisceaux de neurones qui « descendent » dans la moelle jusqu’aux neurones moteurs. Le corps cellulaire du neurone-moteur reçoit des informations diverses qu’il intègre sous la forme d’un message moteur unique et chaque fibre musculaire reçoit le message d’un seul neurone moteur.

Certains dysfonctionnements du système nerveux modifient le comportement et ont des conséquences sur la santé.

L’apprentissage ou la récupération de la fonction cérébrale après un accident reposent sur une capacité

essentielle : la plasticité cérébrale.

Notions fondamentales : intégration par le neurone moteur, sommation temporelle et spatiale, aire motrice, plasticité cérébrale.

Le cerveau, un organe fragile à préserver

Savoir

Les aires corticales communiquent entre elles par des voies neuronales où se propagent des potentiels

d’action dont la fréquence d’émission est modulée par un ensemble de neurotransmetteurs.

La prise de substances exogènes (alcool, drogues) peut entraîner la perturbation des messages nerveux et

provoquer des comportements addictifs.

Notions fondamentales : neurotransmetteur, molécules exogènes.

Ressources professeurs

- schéma bilan du réflexe myotatique