SVT au lycée

Cours de Mme Marquet et M Viora

L’évolution humaine

L’évolution humaine

Page 74 à 93 du livre (Nathan) + plan de travail chapitre 5 + Chapitre 5-elève

Page accessible en auto-correction Activité en ligne pour réviser les relations de parentés entre Primates à toutes les échelles.

Un article pour faire le lien entre le chapitre 3, 4 et 5 : Grand ma’Powa, où l’effet grand mère.

I) La place de l’Homme parmi les Primates

L’Homme descend-il du singe ? Non ! nous répond Pascal Picq, l’Homme fait partie des singes. Le paléoanthropologue s’attaque avec vigueur et humour aux idées reçues, armé de son feutre bleu et de son tableau blanc…

Quelles sont les caractéristiques des primates actuels et fossiles ?

TP un regard sur l’évolution de l’Homme (1)

A/ Relation de parenté à l’échelle de l’organisme

La disparition de la queue et la présence d’un nez (et non plus d’une truffe) confèrent à l’Homme l’appartenance au groupe monophylétique des hominoïdes. Il possède un pouce opposable aux autres doigts qui possèdent des ongles. Les orbites sont fermées, les narines sont rapprochées. L’Homme est un des Primates, il partage donc avec tous les Primates un ancêtre hypothétique qui possédait déjà les caractères communs à tous les Primates (ongles plats, pouce opposable, vision binoculaire) mais différents de l’Homme et des singes actuels.

Au niveau du squelette, les principales caractéristiques distinctives de l’Homme par rapport à ses plus proches parents sont en relation avec son mode de déplacement (bipédie = locomotion sur les seuls membres postérieurs) :

- bassin large et court, permettant une insertion plus solide des muscles fessiers et l’ensemble du bassin forme un panier permettant de supporter le poids des viscères

- trou occipital centré, qui permet une position verticale de la colonne vertébrale.

- colonne vertébrale à courbures.

- angle vers l’extérieur entre l’axe du fémur et le bassin : le pied se trouve au-dessous du centre de gravité du corps, le fémur est un peu oblique.

- une longueur des membres inférieurs plus importante que celle des membres supérieurs (allongement de la taille des fémurs)

- l’épaisseur de la paroi osseuse du col du fémur dissymétrique.

On peut retrouver quelques-uns de ces caractères dans la conférence de Jean-Jacques Hublin, paléoanthropologue au Collège de France (Le coût de la bipédie, 90 minutes)

Au niveau du crâne, les principales caractéristiques distinctives de l’Homme par rapport à ses plus proches parents sont : une forte capacité crânienne, une face droite, une boîte crânienne ronde.

L’Homme partage donc avec les Chimpanzés un ancêtre commun exclusif hypothétique.

Des innovations évolutives sont apparues progressivement entre cet ancêtre commun hypothétique et l’Homme actuel.

Sur le plan anatomique, l’arbre phylogénétique suivant peut être construit :

B/ Relation de parenté à l’échelle chromosomique

Ce sont les comparaisons de caryotypes (comparaisons chromosomiques), de gènes, de séquences moléculaires, qui ont ensuite permis de regrouper l’Homme avec les grands singes (Gorille, Chimpanzé, Bonobo, Orang Outan).

C’est avec le Chimpanzé que l’Homme est le plus apparenté :

|

Caryotype Homme |

Caryotype Chimpanzé |

Conclusion :

- 13 paires de chromosomes sont identiques chez l’Homme et le Chimpanzé

- Le caryotype humain se distingue de celui du Chimpanzé par le nombre de chromosomes (2n = 46 chez l’Homme / 2n = 48 chez le Chimpanzé). Si l’on observe les caractéristiques des chromosomes, on peut faire l’hypothèse d’une fusion de deux chromosomes distincts chez le Chimpanzé pour constituer le chromosome 2 humain.

- La comparaison des chromosomes de certaines paires permet de mettre en évidence différentes modalités d’évolution génétique :

- – inversion d’un fragment de chromosome dans la région voisine du centromère (chromosomes 4, 5, 12, 17, 18);

- – fusion de 2 chromosomes (chromosome 2)

- – délétion d’un fragment chromosomique (chromosomes 1, 13);

- – remaniements plus importants (chromosomes 9)

C’est avec le Chimpanzé que l’Homme est le plus apparenté.

C/ Relation de parenté à l’échelle moléculaire

99 % des séquences nucléotidiques sont en commun entre l’Homme et le Chimpanzé : les différences sont les conséquences de mutations ponctuelles + insertion ou délétion et des duplications géniques.

La comparaison de séquences nucléotidiques ou protéiques montrent que les différences sont très minimes. Plus les différences sont faibles, plus l’ancêtre commun aux 2 espèces est proche.

A partir de ces données moléculaires, on peut donc reconstituer l’arbre phylogénétique suivant où les plus proches parents de l’Homme seraient donc les Chimpanzés et les Bonobos :

Les différences phénotypiques humaines et simiennes proviendraient d’une différence d’expression de gènes du développement :

Les différences phénotypiques humaines et simiennes proviendraient d’une différence d’expression de gènes du développement :

Schéma représentant la chronologie comparée du développement Homme-Chimpanzé

Le phénotype humain, comme celui des grands singes, s’acquiert au cours du développement pré et postnatal, sous l’effet de l’interaction entre l’expression de l’information génétique et de l’environnement (dont la relation aux autres individus). On observe une néoténie chez l’Homme, c’est-à-dire un allongement de la phase embryonnaire et juvénile maintenant les caractères «jeunes» plus longtemps suite à une durée différente de l’expression de gènes du développement.

Le phénotype humain, comme celui des grands singes, s’acquiert au cours du développement pré et postnatal, sous l’effet de l’interaction entre l’expression de l’information génétique et de l’environnement (dont la relation aux autres individus). On observe une néoténie chez l’Homme, c’est-à-dire un allongement de la phase embryonnaire et juvénile maintenant les caractères «jeunes» plus longtemps suite à une durée différente de l’expression de gènes du développement.

Après la séance :

Activité en ligne pour réviser les relations de parentés entre Primates à toutes les échelles :

parentés entre Primates à toutes les échelles :

Conclusion en classe entière : Discussion de la remise en cause d’un certain nombre de caractères affectés de façon exclusive à l’Homme autrefois : conscience de soi, bipédie,… en regardant la vidéo de Pascal Picq (Réalisation : Roland Cros -Production : Universcience 2010)

Conclusion : le Chimpanzé est capable de…

- bipédie : aptitude à se tenir debout qui n’est pas exclusive au genre Homo. Chimpanzé et Bonobo auraient perdu la faculté de se déplacer debout.

- utiliser des outils /culture culinaire : dès 1871, Darwin a montré que le Chimpanzé utilisait les outils de pierre pour briser noix, aller à la pêche aux termites. Chaque groupe de chimpanzés mange différemment.

- chasser. Il est omnivore. Partage aussi son repas. recherche de nouveaux goûts par association de nouveaux aliments.

- vivre en communauté avec plusieurs mâles et femelles adultes. Les femelles restent dans leur groupe toute leur vie. Ce sont les mâles qui partent à l’adolescence.

- faire la guerre et de la politique.

- d’utiliser le langage des sourds et muets.

- d’avoir de l’empathie (capacité à comprendre l’autre) et de la sympathie (partager les sentiments de l’autre) : rire, pleurer, amitié, amour.

L’ancêtre commun au Chimpanzé et à l’Homme (DAC=Dernier Ancêtre Commun) devait posséder tous les caractères aujourd’hui communs à ces êtres vivants :

- taille : environ 1m pour 30 à 40 kg

- capacité crânienne de 300 à 400cc environ

- arboricole, mais avec un répertoire locomoteur incluant la bipédie (jusqu’à 20 % de bipédie chez les bonobos)

- omnivore

- vie en communautés

- femelles quittant leur « famille » pour se reproduire

- usage d’outils

- capacité d’imiter

- conscience de soi

- capacité de montrer, d’apprendre

Dans son roman « La Planète des Singes » (1963), Pierre Boule imagine un monde où les places des singes et des humains sont inversées (singes maîtres du monde, humains bêtes sauvages). En s’appuyant sur des arguments exclusivement biologiques, réfuter ce scénario.

Avant la séance

Visualiser cette vidéo et répondre au quiz :

Visualiser cette vidéo et répondre au quiz :

Comment définit-on le genre Homo ?

II) Les arguments scientifiques qui permettent de placer l’Homme parmi le genre Homo.

Introduction:

En classe entière :

Au cours des dix dernières années, le nombre d’espèces d’hominidés découvertes a doublé. Comment se retrouver dans cette profusion ? Chacune des espèces identifiées à ce jour est ici placée dans le temps et dans l’espace, en fonction des découvertes : leur durée d’existence et leur territoire réels étaient probablement plus étendus. Aucun lien de parenté n’est figuré, les différents spécialistes du sujet faisant des propositions très diverses et souvent contradictoires.

On visualise l’animation Biologie en flash et on discute de la place de Homo sapiens (d’après Les origines de l’Homme – P. Picq – Editions Tallandier – Historia)

- coexistence de plusieurs formes à une même époque

- mise en évidence de plusieurs périodes de radiation évolutive

- véritable succès adaptatif des Australopithèques à cette époque, les écosystèmes sont très riches :

- évolution très buissonnante

Les reconstitutions hyper réalistes de la plasticienne Élisabeth Daynès permettent de se représenter ces Homininés disparus : Homo sapiens, Homo neanderthalensis, Homo erectus, Homo floresiensis, Homo habilis, et beaucoup d’autres…

A l’aide des activités proposées , vous trouverez les arguments scientifiques qui permettent de placer l’Homme parmi le genre Homo.

TP : Un regard scientifique sur l’évolution (2)

A) Arguments scientifiques à l’échelle anatomique et morphologique

Chez l’Homme moderne Homo sapiens, on observe un développement du crâne vers le haut et vers l’arrière ayant pour conséquence une augmentation du volume crânien (400 cm3 pour le Chimpanzé, environ 1400 cm3 pour l’Homme).

Cela est en relation avec un développement important de l’encéphale au sein du genre Homo.

La face de l’Homme est pratiquement plate et présente un front et un menton alors que la face des autres hominidés est projetée vers l’avant (prognathe). On dit que la face est réduite, il y a absence des bourrelets sus-orbitaires.

L’arcade dentaire en U chez les autres hominidés a une forme parabolique chez l’Homme (en V)

Les incisives et canines sont réduites. Les molaires sont recouvertes d’une épaisse couche d’émail.

Le dimorphisme sexuel est peu marqué sur le squelette.

Si on recherche maintenant les caractères communs à toutes les espèces du genre Homo : face et prognathisme réduits, mandibule parabolique, dimorphisme sexuel peu marqué sur le squelette et une bipédie stricte, auxquels on peut ajouter

- la position avancée du trou occipital qui permet une position verticale de la colonne vertébrale (« en équilibre »)

- la présence d’un bassin plus large et moins haut permettant une insertion plus solide des muscles fessiers et l’ensemble du bassin forme un panier permettant de supporter le poids des viscères.

- des membres inférieurs plus développés que les membres supérieurs (allongement de la taille des fémurs) conférant l’aptitude à la course.

- la formation d’un angle vers l’extérieur de la partie centrale du fémur (le pied se trouve au-dessous du centre de gravité du corps, le fémur est un peu oblique)

- l’épaisseur de la paroi osseuse du col du fémur dissymétrique.

B/ Arguments scientifiques liés à une activité sociale et culturelle

Doc évolution du mode de vie, des techniques et de la culture de la lignée humaine

La production d’outils variés et les pratiques culturelles sont associées au genre Homo, mais de façon non exclusive.

Tous les hominidés possèdent une activité sociale et culturelle, toutefois, il y a des caractéristiques spécifiques du genre Homo :

- la progression des techniques : apparition d’outils de plus en plus sophistiqués, domestication du feu (-400 000 ans)

- l’invention de l’art : l’art rupestre se développe beaucoup avec Homo sapiens (peintures, gravures…) ; on a donc un développement de la pensée symbolique.

- les manifestations d’une conscience de soi et de la mort : les rites funéraires (enterrement des morts, offrandes…) apparaissent chez H. neandertalensis et se développent chez Homo sapiens.

- Vidéo CNRS sur une découverte très récente : la grotte de Bruniquel

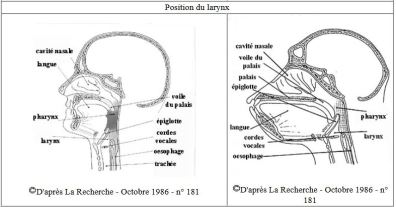

- le langage articulé (le larynx en position basse, l’augmentation de la taille du pharynx permettent une modulation des sons produits par les cordes vocales) se développe chez les dernières espèces.

Art pariétal :la plus ancienne scène de chasse découverte en Indonésie

Conclusion :

Les arguments scientifiques qui permettent de définir le genre Homo sont donc :

- arguments anatomiques : face réduite, mandibule parabolique, dimorphisme sexuel peu marqué sur le squelette et bipédie stricte, avec un trou occipital avancé et une aptitude à la course.

- arguments sociaux et culturels : l’existence de pratiques culturelles et l’utilisation d’une grande variété d’outils sont aussi associées à ce genre Homo mais de façon non exclusive (on le retrouve chez le Chimpanzé)

L’arbre phylogénétique des différentes espèces d’Homininés, début 2019, est donc :

Controverse pour faire réfléchir

Un article sur la découverte du lieu de naissance de l’humanité

Et une critique de cet article sur la recherche

Après la séance

Réaliser l’activité en ligne auto-correctrice :

Exercice d’application sur la bipédie

Pour aller plus loin:

- À l’occasion de la sortie du film de Jacques Malaterre « Ao, le dernier Neandertal », le paléoanthropologue Pascal Picq nous explique, croquis à l’appui, les raisons de la disparition de notre plus proche cousin il y a environ 30 000 ans.

- Une émission à écouter : A la recherche de nos premiers ancêtres (France Inter – « Sur les épaules de Darwin »)

- Un article sur la dernière espèce humaine découverte aux Philippines : Homo luzonensis (PLS avril 2019)

- le-genome-des-papous-memoire-de-lhumanite

Savoir

L’espèce humaine actuelle (Homo sapiens) fait partie du groupe des primates et est plus particulièrement apparentée aux grands singes avec lesquels elle partage des caractères morpho-anatomiques et des

similitudes génétiques. C’est avec le chimpanzé qu’elle partage le plus récent ancêtre commun.

| Genre ou espèce

Caractères crâniens |

Australopithecus | Genre Homo | |||

| Homo habilis | Homo erectus | Homo neanderthalensis | Homo sapiens | ||

| Volume endocrânien | 350-500 cm3 | Environ 700 cm3 | 800 à 1200 cm3 | Environ 1600 cm3 | Environ 1500 cm3 |

| Face | Prognathe | Faiblement prognathe | Pratiquement verticale | Verticale | Verticale |

| Position du trou occipital | Un peu avancée | Avancée | Avancée | Avancée | Avancée |

| Forme de la mandibule | En U | Parabolique | Parabolique | Parabolique | Parabolique |

Des arguments scientifiques issus de l’analyse comparée de fossiles permettent de reconstituer l’histoire de nos origines.

L’étude de fossiles datés de 3 à 7 millions d’années montre des innovations

Savoir faire

- Analyser des matrices de comparaison de caractères morpho-anatomiques résultant d’innovations évolutives afin d’établir des liens de parenté et de construire un arbre phylogénétique.

- Mettre en relation la ressemblance génétique entre les espèces de primates et leur degré

de parenté. - Positionner quelques espèces fossiles dans un arbre phylogénétique, à partir de l’étude de caractères.

- Analyser des arguments scientifiques qui ont permis de préciser la parenté de Homo sapiens avec les autres Homo, et notamment la parenté éventuelle avec les Néandertaliens ou les Dénisoviens.

j’adore ce site merci pour tous et continue s’il vous plait

Ping : l’évolution de l’Homme Pascal Picq | Anthropos.hira